영국 전환마을 토트네스 이야기

| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2019-03-11 |

|---|---|---|---|

| 첨부파일 | [포맷변환]15522713376867801f7ce1aa387a18411f73bd8164.jpg | 조회수 | 4,364 |

|

토트네스는 영국 런던에서 기차를 타고 3시간가량 가야 만날 수 있는 우리나라로 치면 읍 단위의 작은 도시이다. 천천히 깊게 둘러보고 싶은 곳, 사람과 사람의 관계가 중요하고 ‘일상이 전환’인 마을. 전환의 모자를 쓰고 내적전환을 통해 자신을 가꾸며 살고 있는 사람들을 보려면 우리에게 주어진 시간은 ‘찰나’이다. 그 ‘찰나’에 토트네스를 담으려면 그야말로 불교식 각성이 필요할지도 모르겠다. ‘훅’ 들어가는 것. 먼저 토트네스의 중심 단체들을 둘러보며 이 단체들을 씨줄로 잡고 연결된 사람과 프로젝트, 사업체, 농장으로 가보자. 전환운동의 국제네트워크를 하고 있는 Transition Network(TN), 토트네스 마을운동의 촉매단체 Transition Town Totnes(TTT), TTT의 산하단체이면서 커뮤니티경제를 지역에 엮어가고 있는 REconomy Center를 방문했다. # 엘리자베스시대의 오래된 건물 안 Transition Network 사무실  건물 2층에 자리한 사무실 내부는 너무나도 소박한 모습이다. 테이블, 의자, 가구가 성한 것이 없다. 아마도 아껴 쓰고 또 아껴 쓰는 절약정신이 몸에 배인 생활습관 때문이 아닐까 짐작해 본다. 우리는 ‘Ben Brangwyn’(국제개발 코디네이터)와 ‘Rob Hopkins’(퍼머컬쳐 운동가, 2005년 퍼머컬쳐 운동의 중심지 킨세일에서 토트네스로 넘어와 전환운동을 최초로 시작했음)를 만나 이야기를 나눴다. “우리는 전환운동이 일어나도록 촉매역할을 한다. 전환운동이 시작되면서 영국에 퍼져갔고 뉴질랜드, 미국, 호주 등 영어권 의사소통이 되는 나라에서 먼저 네트워크를 시작하게 되었다. 한 곳에서 일어난 전환운동이 성공하면서 씨앗이 흩어나가듯 번져나갔다. 트렌지션 핸드북을 만들어 나누기 시작했고 그것을 각 나라의 실정에 맞게 활용하면서 현재 50개 나라의 전환도시와 네트워크를 하고 있다.” 전환운동이 활발히 움직이는데는 ‘촉매자’와 ‘리더’의 역할이 중요하다고 한다. 관찰하면서 도와줄 수 있는 일이 무엇인지 살피고 일이 실현되도록 뒤에서 서포트하는 역할이 TN에서 말하는 ‘촉매자’인 것이다. ‘리더(굿 리더)’ 역시 크게 다르지 않다.

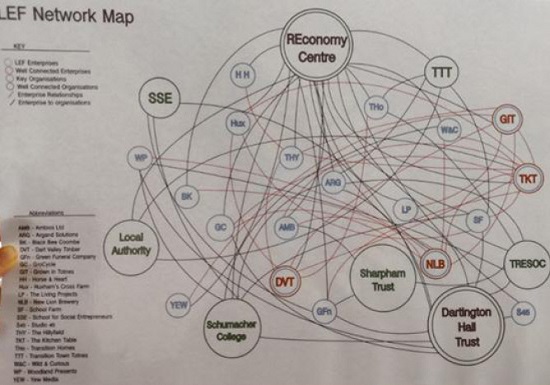

일 년에 한번 각 나라에서 참석할 수 있는 컨퍼런스를 진행하는데 전환에 대한 정체성을 확인하고 네트워크로 연결되어 있음을 느끼는 중요한 행사인 듯 했다. 한살림은 ‘전환’이란 단어를 쓰지 않았지만 한살림운동이 곧 ‘전환운동’임을 멀리 영국에 와서 느낀다. 토트네스의 전환운동이 주목을 받으며 세계 곳곳에서 연수를 오지만 그 중 1등은 한국인데 한국에서의 움직임은 어떤지 묻는다. 최근에 ‘전환마을’ 선언을 하는 곳이 늘어나고 있다고 전했다. 그동안 한국에서 자생적으로 해 온 마을운동, 환경운동, 공동체운동의 연장선상에 있다고. 토트네스의 전환아이디어와 만나 더욱 풍성해지기를 바란다고 했더니 한국의 사례를 더 많이 알고 싶고 배울 것이 많을 것 같다고 답한다. 특히 한살림을 궁금해 한다. # 일이 일어나도록 힘을 주는 단체 Transition Town Totnes(TTT) 사무실 안은 젊은 코디네이터들이 바삐 움직이고 있었다. 해외에서 인턴으로 와 있는 코디네이터도 있다고 한다. 젊은 사람들의 경쾌한 움직임이 살짝 부럽다. 우리를 반갑게 맞아준 이는 ‘Thea Platt’(전환마을 매니저)이다. TTT에서 Stepmother역할을 하고 있다고 소개했다. 우리 광데렐라에도 ‘계모’가 있다고 했더니 ‘진짜?’하면서 반가워한다. 팀을 채찍질해야 하는 역할의 고달픔으로 TTT의 계모, 광데렐라의 계모는 말도 안통하면서 잠시 세상 어디에도 없을 친구처럼 통한다. “토트네스 전환운동의 핵심 키워드는 공동체, 회복력, 지역화이다. 에너지, 건강과 복지, 지역먹거리, 교통, 주택, 지역경제 등 각 프로젝트별 매니저가 있어서 지역사회에서 전환운동의 핵심 방향 안에서 프로젝트를 서포트 하고 있다.” 프로젝트에 들어가는 예산이 궁금했다. ‘Thea’는 자금을 끌어오는 일이 자신의 주 업무라며 쉽지 않다고 한다. 프로젝트별 예산이 있는 것도 있지만 대부분 볼런티어로 이루어지고 클라우드 펀딩을 통해 자금을 일부 해결하고 있지만 실무자들을 위한 임금문제로 어려움을 겪는 것 같았다. “프로젝트는 우리(TTT)가 조직해서 움직이는 것이 아니라 자연스럽게 준비되어 있다가 물감 번지듯 지역사회로 필요한 곳에 번져나가는 것이다. 매년 지역사회에서 관심 있어 하거나 즐거워하는 일을 한다. TTT는 프로젝트 안에서 자연스럽게 사라진다. 뒤에서 일이 일어나도록 힘을 주는 단체가 되었다. 사람들은 우리가 해 놓은 프로젝트는 알지만 TTT단체는 잘 모른다. 인지도가 성공의 척도가 되는 것은 옛날 스타일이다. 우리의 일을 그 방식으로 측량하지 않기로 했다. 지금도 이 자리에서 일을 진행하고 있는 것이 중요하다. 커뮤니티의 유연성이 중요하다고 본다.” # 지역경제를 고민하는 REconomy Center 투어매니저인 ‘할’의 설명에 의하면 REconomy란 본인들이 만든 단어인데 새로 창조해 내는 것, 발명해내는 것, 활력을 집어넣는 것 등 다양한 뜻을 갖고 있다고 한다. 지금까지의 경제를 다시 생각 한다. 지역주민 중심으로 창조적 경제 만들기를 이야기하나? REconomy Center 대표이자 코디네이터 ‘Jay Tompt’가 우리를 기다리고 있었다. “지역경제를 고민하는데 있어서 지역주민이 중심이 되어야 한다는 생각을 갖고 일을 하고 있다. 경제인협회, 광역지역경제인들 모임, 슈마허칼리지 등 South Devon 지역의 각계 층이 모여서 지역경제에 대한 규정, 정의를 의논하고 발전을 위해 청사진을 제공한다. 지역경제의 실질적 목적은 공동체 전체의 최대 행복이다. 제한된 자연의 것들을 존중해 나가면서 갖고 있는 재원을 공정하게 이용, 분배해야 되는 것이다.” # 지역경제 활성화를 위한 중요한 프로젝트 중 하나인 ‘드래곤 스탠드 포럼’ 아이디어는 있지만 실현시킬 자금이 없는 사람들이 지역의 기업인을 설득해 투자를 이끌어 낼 수 있도록 연결하는 자리를 만드는 프로젝트다. 그동안에는 기업과 주민을 연결했던 것을 확장시켜 방청석의 지역주민들이 투자에 참여할 수 있도록 했다. ‘커뮤니티 오브 드래곤’으로 전환한 첫 프로젝트는 1920년대부터 맥주를 생산하다 경제공황이 오면서 중단되었던 맥주공장을 다시 부활시킨 것. 주민들의 투자로 다시 살려낸 대표적인 사례인데 직접 방문해볼 수 있다는 말에 기대가 된다. 커뮤니티 경제에서 투자는 꼭 돈으로 하는 것만이 아니라 자금이 있는 사람은 돈을 내지만 재능(마사지, 아이돌봄, 차량지원, 허그 등)을 나누는 것을 다 포함한다. 우리 옛날 품앗이가 생각났다. 전환운동의 씨줄을 만드는 핵심단체들을 둘러보았다. 전반적인 이야기를 듣는 동안 실제로 프로젝트들이 진행되고 있는 현장이 궁금해진다. 이제 TTT와 REconomy Center가 지역사회와 함께 만들어가고 있는 다양한 프로젝트를 보러 간다. <이 글은 라이프인에 실려 있습니다.>  토트네스 내 각 단체, 프로젝트별 네트워크를 표시한 그물 맵 글·사진 백송희 무위당사람들 편집위원

|

|||

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가